こんな症状ありませんか?

こんな症状ありませんか?

パニック障害・不安障害の更に詳しい情報

パニック障害・不安障害とは

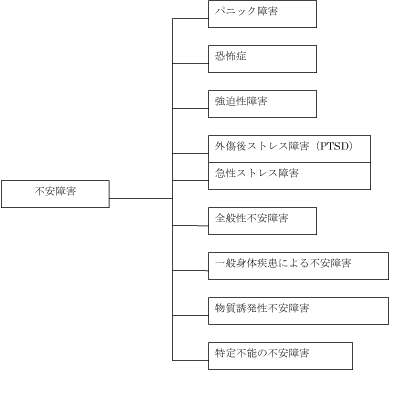

パニック障害も不安障害も、近年よく用いられるようになった病名ですが、正確にいえば、両者は並列関係にあるものではなく、図のように、パニック障害は不安障害の下位分類のひとつです。

図からわかるように、不安障害にはパニック障害のほかに、恐怖症、強迫性障害、外傷後ストレス障害(PTSD)、全般性不安障害、一般身体疾患による不安障害、物質誘発性不安障害などがあります。 不安障害というのは、精神疾患の中で、不安を主症状とする疾患群をまとめた名称です。その中には、特徴的な不安症状を呈するものや、原因がトラウマ体験によるもの、体の病気や物質によるものなど、さまざまなものが含まれています。中でもパニック障害は、不安が典型的な形をとって現れている点で、不安障害を代表する疾患ですので、少し詳しく説明します。 その前に、不安障害全体を概観するために、上に挙げた各障害について、それぞれどんな障害なのか、簡単に説明しておきましょう。 なお、分類は、米国精神医学会のDSM-Ⅳ-TRによっています。世界保健機関(World Health Organization;WHO)のICD-10では、パニック障害と恐怖症の関係がやや異なることと、一般身体疾患や物質によるものは不安障害から除かれている点が異なっていますが、他はほぼ共通しています。

- パニック障害

突然、心臓がドキドキして息ができないなどの発作(パニック発作または不安発作といいます)を繰り返すことを特徴とする障害で、不安障害の中でも、不安が最も純粋な形で現れているものといえます。以前は不安神経症と呼ばれていました。 多くの場合、発作が起こることを恐れて(予期不安)、遠出ができない、乗り物に乗れないなどの症状(「広場恐怖」といいます)を伴っています。 - 恐怖症

特定の対象、状況、行為などに対する強い恐怖と、それを避ける回避行動を特徴とする障害です。上に述べた広場恐怖(公共の場所や状況を恐れ避ける)のほかに、社交恐怖(社会的な場面を恐れ避ける。社会不安障害ともいう)、特定の恐怖症(その他の特定の対象、たとえば動物、暗闇、高所などへの恐怖症)があります。 - 強迫性障害

自分の意に反して、不安あるいは不快な考えが浮かんできて、抑えようとしても抑えられない(強迫観念)、あるいはそのような考えを打ち消そうとして、無意味な行為を繰り返す(強迫行為)ことを特徴とする障害です。自分でもそのような考えや行為は、つまらない、ばかげている、不合理だとわかっていても、やめようとすると不安が募ってきて、やめられないので、不安障害の一種に分類されています。以前は強迫神経症と呼ばれていました。 - 外傷後ストレス障害(PTSD)、急性ストレス障害

生命に危険が及ぶような強い精神的ショックを受けた後(トラウマ体験)、フラッシュバックなど、特徴的な不安・ストレス症状が現れる障害です。英語のPost-Traumatic Stress Disorderの頭文字をとって、PTSDと呼ばれます。 なおPTSDは、症状が少なくとも1カ月以上続く場合をいい、トラウマ体験のあと1カ月以内に発症し、しかも症状の持続が1カ月以内の場合は急性ストレス反応といいます。 - 全般性不安障害

パニック障害とともに、以前は不安神経症と呼ばれていた不安障害の一型です。パニック障害のような強い不安の発作はありませんが、慢性的な不安状態とそれに伴う身体症状が長く続きます。 - 一般身体疾患による不安障害、物質誘発性不安障害

身体疾患でありながら、不安症状を呈してくる病気がいろいろあります。甲状腺機能亢進症あるいは低下症、褐色細胞腫、低血糖などの内分泌疾患、うっ血性心不全、肺塞栓症、不整脈などの心血管疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺炎などの呼吸器疾患、ビタミンB12欠乏症、ポルフィリン症などの代謝疾患、神経腫瘍、前庭機能不全、脳炎などの神経系疾患などです。これらは一見不安の病気(不安障害)のようにみえても、元になっている体の病気の診断と治療が優先されなければならないことはいうまでもありません。 なお、アルコールや薬物など、物質によって不安症状が誘発され、不安障害を呈してくる場合は、物質誘発性不安障害といいます。そのような物質には、アルコールのほかに、覚せい剤、カフェイン、大麻、コカイン、幻覚剤、吸入剤、医薬品として用いられる鎮静剤、睡眠薬、抗不安薬などがあります。これらも原因物質の究明と、その治療が優先されます。

患者数

不安障害は、軽症のものも含めると非常に数の多い、ありふれた病気です。 一般住民を対象とした疫学調査では、わが国では平成14~18年度に厚生労働省の研究班(主任:川上憲人)が行った調査があり、何らかの不安障害を有する者の数は生涯有病率で9.2%(12カ月有病率では5.5%)でした。不安障害の下位分類では、特定の恐怖症が最も多く3.4%(以下いずれも生涯有病率、恐怖症全体では約5%)、次いで全般性不安障害1.8%、外傷後ストレス障害1.4%、パニック障害0.8%でした(身体疾患や物質による不安障害は除外)。この調査では性差や年齢分布などは解析されていませんが、受診率が調べられ、医師を受診したものは30.4%で、1/3にも満たないことがわかりました。

川上らの調査結果は、欧米のものと比べると有病率がかなり低く、米国の大規模な疫学調査であるECA調査(Epidemiologic Catchment Area Program、1980~1983年)では、不安障害全体では14.6%、その後行われたNCS調査(National Comorbidity Survey、1990~1992年、2001~2002年に再調査)では31.2%でした。これでみると、不安障害は10人に3人以上という多い病気で、しかも年とともに増えていることが考えられます。パニック障害についてみると、それぞれ1.6%と4.7%で、調査対象や方法はやや異なりますが、やはり増えていると思われます。

米国の疫学調査では、性差や年齢分布などについても詳しく調べられています。NCSによると、不安障害は女性に多く、男性25.4%に対し女性は36.4%でした。パニック障害では男女比1:2.5、その他の不安障害の下位分類でもすべて女性が多くなっています。理由ははっきりわかっていませんが、不安障害がうつ病と並んで女性に多い病気であることは確かです。年齢分布についてみると、18歳から60歳までのすべての年齢層であまり変わらず、60歳以上になると減少する傾向がみられます。

疫学調査でみられる、もうひとつ重要な所見は、各障害に併存が多いことです。併存というのは、同一人物に一定期間に2つ以上の診断基準を満たす障害が認められることをいいます。

不安障害はうつ病との併存が多いことで知られていますが、個々の障害では、不安障害同士の併存やうつ病との併存がしばしば見られます。たとえばパニック障害では、50~65%に生涯のいつの時点かにうつ病が併存し、また全般性不安障害25%、社交恐怖15~30%、特定の恐怖症10~20%、強迫性障害8~10%の併存があるといわれています。 全般性不安障害は特に併存疾患が多いことで知られていて、先程のNCS調査によれば、全般性不安障害の実に90%は何らかの精神疾患の併存があり、全般性不安障害が単独で存在することはむしろ少ないといわれています。特に大うつ病(62%)、気分変調性障害(40%)、アルコール依存(38%)などの併存が多く、パニック障害も24%の生涯併存率を示すと言われています。

このように併存が多いことは、診断を機械的に診断基準にあてはめて行うことによる副産物だという批判もありますが、併存障害があることは、治療を困難にし、転帰やQOLの悪化に結びつくという研究報告もあり、臨床的には注意すべきことといえます。

原因・発症の要因

不安障害の原因については、まだ十分には解明されていません。

不安障害の多くは従来、神経症と呼ばれ、心理的な原因(心因)や性格的要因で発症し、精神療法で治療すべきものと考えられてきました。しかし近年の脳研究の進歩により、発症に関連のある脳内機序について、多くの知見が集積されてきています。また、それが薬物療法の進歩につながってきています。今日では、一般身体疾患や物質など、原因の明らかなもの以外の不安障害でも、さまざまな脳内神経伝達物質系が関係する脳機能異常があるとする説が有力です。

たとえばパニック障害では、大脳辺縁系にある扁桃体を中心とした“恐怖神経回路”の過活動があるとする有力な仮説があります。大脳辺縁系は本能、情動、記憶などに関係する脳内部位で、扁桃体は快・不快、怒り、恐怖などの情動の中枢としての働きをしています。内外の感覚刺激により扁桃体で恐怖が引き起こされると、その興奮が中脳水道灰白質、青斑核、傍小脳脚核、視床下部など周辺の神経部位へ伝えられ、すくみ、心拍数増加、呼吸促迫、交感神経症状などのパニック発作の諸症状を引き起こしてくると考えられています。またこの神経回路は主としてセロトニン神経によって制御されていて、セロトニンの働きを強めるSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)がパニック障害に有効であることが、この仮説を補強しています。

また強迫性障害では、大脳辺縁系のほかに、前頭葉皮質(前頭眼窩面)と大脳基底核(特に尾状核)が症状形成に強く関与しているといわれています。前頭葉で不安を媒介に強迫観念が形成され、尾状核では同じく強迫行為が形成され、不安が不安を呼ぶ悪循環を生じ、前頭眼窩面、尾状核、前帯状回、視床を結ぶ神経回路の過活動が生じているとする説が、脳画像研究などから有力視されています。この神経回路は、セロトニン神経のほかにドパミン神経も関係しており、臨床的に、SSRIのほかにドパミンの働きを抑える抗精神病薬が有効との所見とも一致します。

外傷後ストレス障害(PTSD)では、大脳辺縁系にあって記憶に関係している海馬の萎縮が、MRIなどの所見から指摘されています。トラウマ体験などの強いストレスによって、副腎皮質から分泌されるコルチゾールによる海馬の神経細胞の傷害、海馬における神経新生や神経栄養因子(BDNF)の抑制などが原因ではないかと考えられましたが、PTSDになりやすい人はもともと海馬体積が小さいという説もあり、まだ結論は出ていません。不安に関係する扁桃体の過活動と、それを抑制する前頭前野皮質の活動低下も指摘されています。PTSDでは、過覚醒などの交感神経・ノルアドレナリン系の過活動がみられますが、セロトニン神経がこれを抑制していると考えられ、やはりSSRIが有効です。

一方、不安障害の発症に心理的要因が関与していることも間違いありません。PTSDは、もともとトラウマ体験という心理的要因があって発症する障害と定義されていますから当然ですが、恐怖症でも強い恐怖や恥をかくなどの体験が契機になって、そのような場面や状況を必要以上に恐れ避けるという行動が学習されてしまったと考えることができます。パニック障害では、何の理由もなく突然パニック発作に襲われるのが典型的とされていますが、何らかのきっかけがあったり、発症前1年間のストレスが多かったり、小児期に親との別離体験をもつケースが多い、などの報告もあります。強迫性障害でも、もともと几帳面、完ぺき主義などの特徴をもつ「強迫性格」の人に起こりやすいという傾向が指摘されています。

どんな病気でもそうですが、精神障害の発症には、生物的(身体的)、心理的、および社会的要因が、いろいろな度合いで複合的にかかわっていることは間違いありません。不安障害も同様で、従来は神経症と呼ばれ、心理的要因がもっぱら重視されてきた状況から、現在では脳の機能や形態の異常もかかわっていることが、あらためて確認され強調されているにすぎないともいえるでしょう。 社会的要因については上に触れませんでしたが、心理的要因の背後には、その時代の文化的な背景や地域性があります。例えばPTSDの原因となるトラウマ体験は、時代によって、また国によって、戦闘、テロ、交通事故、性暴力、虐待などが、それぞれクローズアップされてきました。恐怖症では対人恐怖(社交恐怖にほぼ相当)が、人前を気にし恥を重視する日本文化独特のものといわれてきましたが、今日の日本ではそのような傾向が薄れるとともに、対人恐怖も減ってきているといわれています。 なお、身体疾患や物質が不安障害の直接の原因になる場合については、前に述べましたので省略します。

症状

不安障害の主症状は不安です。不安とは漠然とした恐れの感情で、誰でも経験するものですが、はっきりした理由がないのに、あるいは理由があってもそれと不釣り合いに強く、または繰り返し起きたり、いつまでも続いたりするのが病的な不安です。不安障害では、この病的な不安がさまざまな身体症状を伴って現れ、仕事や日常生活に支障をきたします。 不安の現れ方にはいろいろな形があり、それによって不安障害の下位分類がなされています(ただし原因の明らかなものは、原因によって分類)。すでに各障害の概略の中で簡単に述べましたが、以下にもう少し詳しく障害ごとに解説します。

パニック障害

特徴的な症状は、パニック発作と呼ばれる急性・突発性の強い不安の発作です。突然の激しい動悸、胸苦しさ、息苦しさ、めまいなどの身体症状を伴った強い不安に襲われるもので、多くの場合、患者さんは心臓発作ではないか、死んでしまうのではないかなどと考え、救急車で病院へかけつけます。しかし症状は、病院に着いた頃にはほとんど治まってしまっていて、検査などでも特に異常はみられません。そのまま帰宅しますが、数日を置かずまた発作を繰り返します。

パニック発作の症状は、診断基準をみるとよくわかります。表1にDSM-IV-TRのパニック発作の診断基準を示しました。ただし、パニック発作はパニック障害に特有の症状というわけではありません。恐怖症、強迫性障害、PTSDなどの他の不安障害、うつ病、統合失調症、身体疾患や物質関連障害などでもみられます。パニック障害と診断するためには、表2の診断基準を満たす必要があります。

パニック障害の診断は、まず表1に示したパニック発作があることを確認し、次いで表2にあてはめてパニック障害と診断できるかどうかを確認するという2段階の手続きが必要です。

診断基準の表現はややわかりにくいので簡単に説明すると、まずパニック発作の条件は、突然発症し、表1の13項目のうち少なくとも4項目以上の症状がほとんど一斉に起こり、10分以内にピークに達し、一定時間が過ぎると自然に消退する急性の不安症状であるということです。いつ始まっていつ終わったかわからないような、慢性の不安状態とは区別します。発作の持続時間は通常、数分から数十分程度で、終わってしまえば何ともありません。

表1の13項目の中で多くみられる症状は、動悸、息苦しさ、胸苦しさ、めまい感、死んでしまうのではないかという恐怖などです。普通は4項目より多くの症状が現れます。

次にパニック障害かどうかを決める表2の基準については、まずパニック発作が「予期しない発作」であることが必要です。原因やきっかけなしに起こる、いつどこで起こるかわからない発作を、「予期しない発作」といいます。恐怖症の人(たとえばヘビ恐怖症の人)が、恐怖対象に出会った時(ヘビに出会った時)に起こるパニック発作は「状況依存性発作」といって、予期しない発作ではありません。ただし、パニック障害の患者さんに両方のタイプの発作が起こることはあり得ます。

パニック障害かどうかを決めるもうひとつの条件は、2)のa)~c)のうちどれかに該当する必要があるということです。通常はa)の「また発作が起こるのではないか」という心配が続く、が該当しますが、これを「予期不安」といいます。発作を予期することによる不安という意味です。b)は「心臓発作ではないか」「自分を失ってしまうのではないか」などと、発作のことをあれこれ心配し続ける場合、c)は、口には出さなくても発作を心配して「仕事をやめる」などの行動上の変化がみられる場合です。いずれも、パニック発作がない時(発作間欠期)も、それに関連した不安があり、1カ月以上続いているということを意味しています。

パニック障害は、広場恐怖を伴うものと伴わないものにわけられます。Bは、広場恐怖を伴う場合の条件です。 広場恐怖というのは、名前から受けるイメージとは少し違っていて、パニック発作やパニック様症状(パニック発作の基準は満たさないが、それと似た症状)が起きた時、そこから逃れられない、あるいは助けが得られないような場所や状況を恐れ、それを避ける症状をいいます。そのような場所や状況は広場とは限りません。一人での外出、乗り物に乗る、人混み、行列に並ぶ、橋の上、高速道路、美容院へ行く、歯医者にかかる、劇場、会議などがあります。広場というより、行動の自由が束縛されていて、発作が起きた時すぐに逃げられない場所や状況が対象になりやすいことがわかります。

表3に広場恐怖の診断基準を示しました。

パニック障害では、ほとんどの患者さんがこの広場恐怖を伴っていて、日常生活や仕事に支障をきたす場合が多く見られます。サラリーマンであれば電車での通勤や出張、主婦であれば買い物などが、しばしば困難になります。誰か信頼できる人が同伴していれば可能であったり、近くであれば可能であったりしますが、その結果、家族に依存したり、行動半径が縮小した生活を余儀なくされる場合が多く、広場恐怖を伴うパニック障害によるQOL(Quality of Life;生活の質)の低下は、見かけ以上に大きいといわれています。

残り2つの条件であるCとDは、パニック発作が身体疾患や物質によるものでないこと、恐怖症、強迫性障害、PTSDなど、他の精神疾患によるものでないことという除外規定です。ただし併存はあり得ます。

以上、診断基準を参照しながらみてきたパニック障害の症状をまとめると、パニック発作、予期不安、広場恐怖が3大症状ということができます。中でもパニック発作、それも予期しないパニック発作がパニック障害の必須症状であり、予期不安、広場恐怖はそれに伴って二次的に生じてきた不安症状といえます。そして症状のみならず、広場恐怖によるQOLの低下が、この障害のもうひとつの特徴です。

恐怖症

恐怖は不安と似ていますが、不安が対象のない恐れをいうのに対し、恐怖は特定の対象がある場合をいいます。恐怖症は、恐怖の程度が強く不合理で、その対象を避ける回避行動を伴っているのが特徴です。

恐怖の対象によって、恐怖症は広場恐怖、社交恐怖、特定の恐怖症の3つに分類されます。広場恐怖はパニック障害に伴って起こることは前に述べました。ただ、パニック障害がなくても起こる広場恐怖もあり、臨床では少数ですが、疫学調査などでは多いという報告があります。

社交恐怖(社会不安障害)は、文字通り社交に関する場面や状況に対する恐怖症で、人前で恥をかくのではないか、うまく行動できないのではないかなどと恐れ、そのような場面や状況を避けます。わが国独特といわれてきた「対人恐怖」も、その大部分は社交恐怖に含まれると考えられます。

たとえば人前での発表で、ひどく緊張し、声が震え、顔が引きつる、汗をかくなどの状態を呈し、そのことを周囲に気づかれ、自分は気の弱い人間だと思われるのではないか、話がうまくできずに恥をかくのではないかなどと恐れ、対人場面を避けるようになり、そのため仕事や社会生活に支障をきたします。よく見られる「あがり症」や、人前で字を書く、食事をする、スピーチをするなどといった特定の行為に対する恐怖も、その悩みが強く機能障害が大きければ社交恐怖に該当します。

特定の恐怖症は、上記以外の特定の対象への恐怖症で、動物型(動物や虫など)、自然環境型(嵐、高所、水など)、血液・注射・外傷型、状況型(乗り物、橋、トンネル、エレベーター、閉所など。広場恐怖やパニック障害との鑑別が必要)、その他(窒息、嘔吐、大きな音など)に分類されています。

恐怖症では、患者さんは日頃から自らの恐怖対象に対する不安を抱いていて(予期不安)、そのような対象に出会わないように避けていますが(回避行動)、やむを得ず出会う時(恐怖対象への暴露)は強い不安が生じ、時にはパニックに陥ります。この場合のパニックは、前述の通り「状況依存性パニック発作」で、パニック障害に特有の「予期しないパニック発作」ではありません。

強迫性障害

自分の意に反して、不安あるいは不快な考えが浮かんできて、抑えようとしても抑えられない「強迫観念」と、そのような考えを打ち消そうとして、無意味な行為を繰り返す「強迫行為」を特徴とする障害です。自分でもそのような考えや行為は、つまらない、ばかげている、不合理だとわかっているのですが、やめようとすると不安がつのってきて、やめられないのです。この「わかっているけどやめられない」というのが強迫性障害の特徴です。ただし依存症などと違って、その行為に快感を伴うことはなく、苦痛のみです。

強迫観念や強迫行為の内容にはさまざまなものがあります。よくみられるのは、敵意や衝動に関するもの(たとえば「誤って他人を傷つけたり殺してしまったりはしないか」などの強迫観念)、不潔や汚れに関するもの(「便、尿、黴菌などで汚染されたのではないか」などの不潔恐怖を伴った強迫観念)、そのため人に近づけない、物に触れないなどの回避行動、触った後に何度も手を洗う強迫行為(洗浄強迫)、詮索癖(些細なことの理由などをしつこく詮索し、時には質問して回る)、疑惑癖(自分のしたことが完全だったかどうか、絶えず疑惑が生じてきて何度も確かめないと気が済まない確認強迫)、計算癖(物の数や回数が気になって、数えないと気がすまない)などです。

確認強迫の場合、自分で確認するだけでは足りず、他人、多くの場合、母親などに何度も確認させ、保証を求める「巻き込み型」(他人を巻き込むという意味)といわれるタイプもあり、重症例に多くみられます。また重症例では、そのような考えや行為が過剰あるいは不合理だという自覚が薄らいでしまう場合もあります(洞察に乏しい型といいます)。

外傷後ストレス障害(PTSD)、急性ストレス障害

生命に危険が及ぶような強い精神的ショックを受けた後(トラウマ体験)、特徴的な不安・ストレス症状が現れ持続します。PTSDは症状が1カ月以上続いている場合をいい、1カ月以内に発症し、かつ症状の持続が1カ月以内の場合は急性ストレス障害といいます。したがって、PTSDはトラウマ体験から1カ月以上たたないと診断できません。精神的外傷の、いわば後遺症ともいうべき不安障害です。

PTSDは、わが国では阪神・淡路大震災を機に広く知られるようになりましたが、診断名が安易に使われ過ぎる傾向もみられます。DSM-IV-TRの診断基準では、原因となるトラウマ体験や、診断できる症状の条件が細かく定められています。

まずトラウマ(精神的外傷)体験の条件としては、(客観的に)実際にまたは危うく死ぬ、ないし重傷を負うような、あるいは自分または他人の身体的保全が脅かされるような出来事であること、また(主観的に)強い恐怖、無力感、戦慄を伴った出来事であることとされています。具体的には地震、水害などの自然災害、爆発事故、交通事故などの人為災害、あるいは犯罪被害、残虐行為、テロ、戦闘体験などで、これらを自らが体験または目撃するか、家族など身近な人が体験する場合です。阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件などの大災害、大事件や、交通事故、暴行傷害事件、性暴力被害、虐待などのより日常的な出来事が該当します。

特徴的な症状としては、まず「再体験」といって、出来事を思い出したくないのに繰り返し思い出す、夢に見る、まるでその出来事が起きたかのように感じたり行動したりする(フラッシュバック)、出来事と似たようなきっかけで強い苦痛や身体反応が起こるなどがあります。次に「回避」あるいは「全般的反応性の麻痺」として、トラウマと関連した考えや感情がわき起こることを避ける、話すことも避ける、思い出させる場所、物などを避ける、あるいは、思い出そうとしても思い出せない、物事全般への無関心、対人関係からの孤立、愛情・幸福感などの喪失、離人感・非現実感、将来の人生を前向きに考えられないなどがあります。さらに「覚醒亢進」症状として、不眠(入眠困難や中途覚醒)、いらいら、怒りっぽい、集中困難、過度の警戒心、物音などの刺激への過剰な驚愕反応などがみられます。

診断基準では、再体験症状が1項目以上、回避または麻痺を示す症状が3項目以上、覚醒亢進症状が2項目以上ある(かつ1カ月以上続いている)ことを条件としています。症状がこれより軽いか、症状が強くても体験が軽微な出来事である場合は、「適応障害」に分類されます。

全般性不安障害

慢性で全般的な不安が、それに伴う精神・身体症状とともに長く続くもので、従来は不安神経症といわれていたもののうち、急性の不安発作(パニック発作)を繰り返すパニック障害を除外したものに名づけられました。

全般性不安障害の人は何かにつけて心配性で、過剰な不安を抱きやすく、それが年余にわたって続きます。不安はある状況に限定されたものではなく、仕事や学業、家庭、健康に関することなど多岐にわたります(全般性)。また不安に伴って、いらいら、落ち着きのなさ、集中困難などの精神症状や、頭痛、動悸、息苦しさ、めまい、発汗、振戦、疲れやすさなどの身体症状がみられます。

患者さんの多くは、身体症状を主訴として内科などを受診しますが、症状に見合うような異常は見いだされず、不定愁訴として扱われ、それを不満としてドクター・ショッピングを繰り返すこともあります。精神的にも身体的にも重い病気とはいえませんが、本人の自覚的な苦痛感は強く、QOL(生活の質)が低下します。

経過は慢性で、日常生活の種々のストレスによって悪化しやすく、また他の不安障害(パニック障害や社交恐怖、特定の恐怖症など)やうつ病、アルコール・薬物依存、あるいはストレス性の身体疾患(頭痛や過敏性腸症候群など)などを伴う場合(併存)が多いのも特徴です。

一般身体疾患による不安障害、物質誘発性不安障害

身体疾患や物質による不安障害は、不安症状が精神疾患に特有のものではなく、それ以外の疾患によっても起こることを示しています。これらの障害では、強い不安やパニック発作、恐怖症、強迫症状などが現れ、あたかもパニック障害、全般性不安障害、恐怖症、強迫性障害のようにみえますが、原因が身体疾患や物質によるものであることが根本的に異なっています。そして、それを鑑別することが臨床的に重要です。なぜならこれらの基礎疾患を見逃すことは、直接命にかかわってくるからです。

たとえば一般身体疾患では、甲状腺機能亢進症や低血糖などの内分泌疾患、心不全、肺塞栓症、不整脈、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの心血管系・呼吸器系疾患、前庭機能不全、脳炎などの神経系疾患などが、不安症状を呈してくることがしばしばあります。また物質関連障害では、カフェイン、覚せい剤その他の違法薬物の中毒、アルコール、医療で投薬された鎮静剤、睡眠薬、抗不安薬などを急にやめた時に生じる離脱症状が、不安症状を呈してくることがあります。医師を受診した時は、これらの薬物を摂取していたことを必ず報告するようにしてください。

治療法

不安障害の治療は、薬物療法と精神療法に分けられます。不安障害のうち一般身体疾患や物質によるものは、それらの原因に対する治療が優先しますので、ここでは省き、それ以外の不安障害(primary anxiety disorders)について述べます。

不安障害の薬物療法は抗うつ薬と抗不安薬、中でも抗うつ薬ではSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、抗不安薬ではベンゾジアゼピン誘導体(BZD)が主として用いられます。

抗うつ薬は、その名の通りうつ病の治療薬ですが、ほとんどの不安障害にも有効です。抗うつ薬にはSSRIのほかに、三環系抗うつ薬その他がありますが、副作用や安全性の面から、不安障害にはSSRIが第一選択薬になっています。SSRIの作用は、不安や情動に関係の深いセロトニン神経の働きを高めることによって、抗不安作用や抗うつ作用を発揮すると考えられています。

抗不安薬は文字通り不安に有効な薬物で、即効性で副作用も少なく安全なところから、BZDがもっぱら用いられています。作用機序はSSRIと異なり、抑制性の神経であるGABA(ギャバ:ガンマ-アミノ酪酸)神経の働きを高める作用を通じて抗不安作用を発揮します。不安障害の治療では、不眠に対して睡眠薬もよく用いられますが、睡眠薬もほとんどがBZDです。

精神療法には、認知行動療法や力動的精神療法などいろいろな方法がありますが、科学的根拠(エビデンス)のランクが高いのは認知行動療法です。その基本は、不安や恐怖に対する認知の歪みを修正し、不安を回避せずそれに暴露し慣らしていく方法(暴露療法)です。その前提として、まず心理教育が行われ、疾患・症状、治療法についての正しい理解をもち、納得したうえで治療を実施します。

特定の障害に対する治療法というより、悩める人に対し受容、共感、支持する一般的な支持療法は、どのような患者さんに対しても有効な精神療法で、不安障害でも単独または薬物療法との併用で用いられます。

パニック障害

上に述べた薬物療法と認知行動療法が有効です。パニック障害では、パニック発作を消失させることが治療の第一目標になりますが、それには薬物が有効で、SSRIやBZDが用いられます。パニック発作が軽快した後も広場恐怖による外出困難などの回避行動が長く続く場合は、薬物だけでは改善困難で、認知行動療法、特に暴露療法が必要かつ有効です。以下に少し詳しく説明しましょう。

- 薬物療法

パニック障害の薬物療法で主に用いられる薬物はSSRIとBZDです。それぞれに特徴があり、両者の長所・短所をふまえた併用療法が推奨されています(厚生労働省のパニック障害研究班による「治療ガイドライン」を参照)。

SSRIはパニック発作を確実に抑制し、予期不安や広場恐怖にも有効、副作用が少なく安全性が高く、長く続けていても依存性を生じないなどの長所がありますが、即効性がなく(効果発現に2~4週間かかる)、投与初期(1~2週間)に眠気、吐き気、食欲低下、下痢、軟便などの副作用や、一時的な不安の増強がみられることがあるといった短所があります(少量から開始し、徐々に増やしていくことで防ぐことができます)。薬物相互作用といって、のみ合わせに注意しなければならない薬がある点も要注意です(他の病院等にかかって薬を処方された場合は、必ず医師か薬剤師に相談してください)。

一方のBZDは、不安、不眠、不安に伴う自律神経症状など不安症状全般に有効で、副作用も少なく(常用量では眠気、ふらつきくらい)安全性が高く、そして何より即効性であるという長所をもちます。他方、長く続けていると依存性を生じやすい、乱用の危険がある、急にやめるとリバウンドや離脱症状(不眠、焦燥、知覚異常など)が出やすいなどの欠点もあります。アルコールとの併用は禁忌です。

そこで、治療開始時には両者を併用し、SSRIの効果発現が遅いところをBZDの即効性で補い、SSRIの効果が出てきたら、長く続けていると依存性が生じやすいBZDを中止するという方法が推奨されます。ただし、BZDは急にやめると離脱症状が出やすいので、ゆっくり減らしていく必要があります。頓服といって、症状が出た時(あるいは出そうになった時)だけBZDをのむという方法もよい使い方です(SSRIは即効性がないので、頓服には向きません)。以上が併用療法のあらましです。

なお、症状がよくなっても薬はすぐにやめず、半年から1年くらいそのまま続け、それから徐々に減らしていくようにします。パニック障害は再発しやすい病気だからです。またSSRIを急に中止すると、断薬症状といって、頭痛、めまい、感冒様症状などが出ることがありますので、必ず医師に相談し、指示通りに服用または中止するようにしてください。

SSRIは日本では現在、フルボキサミン、パロキセチン、セルトラリンの3種が発売されていて、どれもパニック障害に有効です(ただし保険適応のあるのは後の2つ)。BZDでは、アルプラゾラム、ロラゼパム、クロナゼパム、ロフラゼプ酸エチルなど、高力価(およそ1日量が5mg以下)のものが有効とされています。 - 精神療法

パニック障害には、認知行動療法が薬物と同等の効果をもつことがわかっています。しかし、認知行動療法は薬を飲むほど簡単ではありませんし、専門家も少ないのが現状です。治療ガイドラインでは、急性期の治療では、薬物でパニック発作やその他の不安症状をできるだけ軽減させ、それでも広場恐怖症状(外出・遠出が困難、乗り物に乗れないなど)が続く場合に、認知行動療法、中でも暴露療法を行うようすすめています。

暴露療法は、広場恐怖で最も効果のある治療法です。通常は段階的暴露療法といって、広場恐怖の対象を、その不安の度合いによって0から100までに段階づけし(不安階層表という)、容易な段階から挑戦していって、できたらその上をめざすという方法で、行動練習を行います。

たとえば1人で電車に乗れない場合は、初めは家族同伴で乗ってみる、次は家族に別の車両に乗ってもらって乗り、その次は1人で1駅だけ乗ってみる、できたら2駅3駅と距離と時間を延ばしていくといった具合です。無理せず、少しずつ成功体験を積み重ねることによって、自信をつけていくのがコツです。

頓服などの薬(通常はベンゾジアゼピン系薬物で、常時携帯し、不安を感じたら、あるいは感じる前にのむ)を併用してもよいですし、日頃から深呼吸や筋弛緩などによるリラクゼーション法を練習しておいて、不安を感じたら実行するのもよい方法です。また不安の予兆に対し、いつも最悪の事態を予測してしまうクセ(認知の歪み)に気づき、「これはいつもの不安のためだ、時間がたてば自然に治まる」などと自分に言い聞かせることによって修正をはかるようにします(認知療法)。

認知行動療法はこのように、さまざまな技法の組み合わせから成っていて、症状や治療環境に合わせてどのような方法で行うか、事前に患者さんと治療者でよく話し合って決め、計画的に実施されます。またホームワークといって、方法を教わったら自宅で、自分で練習することも重要な要素になっています。数名~10名前後のグループで行う集団認知行動療法もあり、同じ病気の患者さん同士が理解し励まし合って効果を高める利点があります。

恐怖症

恐怖症の治療は、上に述べたパニック障害の広場恐怖の治療に準じます。薬物ではSSRIとBZDが有効ですが、薬をやめると症状が再燃する可能性があり、認知行動療法、特に暴露療法がすすめられます。

社交恐怖の薬物療法では、長期療法にはSSRIが用いられますが、スピーチなどの際の頓服薬としては、BZDとβ-遮断薬(交感神経の過度の緊張を抑える薬)が有用な場合があります。また、わが国の森田療法は対人恐怖(社交恐怖にほぼ該当)の治療に有効で、その自助グループである「生活の発見会」とともに、長年にわたって役割を果たしてきた実績があります。

特定の恐怖症は、治療に訪れる患者さんは少ないのですが、暴露療法が有効です。薬物はあまり効果がありません。

強迫性障害

強迫性障害の治療には、薬物療法と認知行動療法がともに有効です。

薬物療法では、SSRIと三環系抗うつ薬の一種であるクロミプラミンの有効性が確かめられており、うつ病などの場合よりやや多めに用いられます。そのため副作用への注意が必要で、まれですがSSRIではセロトニン症候群(軽躁、錯乱、発熱、痙攣などを呈する)、クロミプラミンでは心電図異常や悪性症候群(発熱、痙攣、意識障害などを呈する)への注意が必要です。これらの抗うつ薬で効果が不十分な場合は、少量の抗精神病薬(ハロペリドールなど)や非定型抗精神病薬(リスペリドン、オランザピン、クエチアピンなど)の併用が有効な場合があります。

強迫性障害の認知行動療法は、暴露反応妨害法と呼ばれる方法が有効です。不安をもたらす強迫観念にあえて暴露し、それに伴う強迫行為をさせない(反応妨害)ことで、時間がたてば不安が自然に消えていくことを体験します。たとえば不潔恐怖に基づく洗浄強迫では、便器に触ってそのまま手を洗わないでいる、その時間をだんだん延ばしていく、などの方法が行われます。事前に十分な心理教育が行われ、患者さんが治療の原理を理解し、納得していることが必要です。

外傷後ストレス障害(PTSD)

PTSDでも、薬物療法ではSSRI、精神療法では認知行動療法の有効性が認められています。薬物では、不安や不眠に対してBZDも用いられます。認知行動療法では、種々の技法の中でも暴露療法が推奨されています。

パニック障害の広場恐怖の場合と同様で、通常は段階的に行います。また、実際場面への暴露が困難な場合は、イメージ暴露といって、不安刺激場面を想像し、その中で行うことも可能です。心理教育(そのような異常な出来事に出会えば、患者のようなストレス反応が起きることは、むしろ自然で正常なことであることを、本人も周囲も理解することが重要です)、リラクゼーション、認知療法による否定的認知の修正なども併用されます。

特殊な精神療法に、眼球運動による脱感作と再処理法(EMDR)というのがあり、有効性を示す報告もありますが、まだ十分には検証されていません。

全般性不安障害

薬物療法ではSSRIなどの抗うつ薬と、BZDなどの抗不安薬が主に用いられます。全般性不安障害は慢性で、かつうつ病の併存が多いので、抗うつ作用と抗不安作用を併せもち、長期使用に適しているSSRIが好適といえます。

BZDは即効性で、不安やそれに伴う自律神経症状に有効かつ有用ですが、長期使用によって依存が形成されやすいので、短期間の使用にとどめることが望ましいといえます。タンドスピロンというセロトニン系に作用する抗不安薬もあり、即効性はありませんが、長期使用には向いています。

いずれにしても全般性不安障害は、ストレスなどによって寛解増悪しつつ慢性に経過するので、いつまでも薬物を服用し続けるのではなく、症状の軽い時はしばらく中止して(たとえば半年に1回など)、薬物なしで生活していけるかどうか試してみるのもよいでしょう。

精神療法では、やはり認知行動療法が有効とされています。その技法のひとつであるリラクゼーション法を習得し、日頃から実行することで、自ら不安をマネジメントできるようになるのは望ましいことです。また否定的認知(いわゆるマイナス思考)のクセに気づき、その修正を図るようにすることがすすめられます。

経過

不安障害の経過は、急性ストレス障害を除いて、一般に慢性です。一般身体疾患や物質による不安障害については、基本的に元の病気の問題なので、ここでは触れません。

発症の時期はいろいろですが、パニック障害は早期成人期が多く、米国の調査では後期青年期と30代半ばとの2つの山があるといわれています。恐怖症の発症は、社交恐怖は10代半ば頃が多く、特定の恐怖症は子ども時代からの発症が多くみられます。

また、強迫性障害は青年期から早期成人期が多く、男性のほうが女性より発症が早い傾向がみられます。PTSDはどの年齢でも発症します。全般性不安障害は子ども時代から青年期の発症が多いのですが、20歳以降のことも少なくありません。

発症後の経過は、パニック障害や強迫性障害は寛解増悪を伴う慢性経過が一般的で、時に挿間性(エピソード性)の場合があり、社交恐怖および特定の恐怖症、全般性不安障害などは、慢性でなおかつその持続はしばしば生涯(lifelong)にわたるともいわれています。急性ストレス障害は、その定義から経過は1カ月以内ですが(それ以上続く場合は外傷後ストレス障害へ診断が変更される)、外傷後ストレス障害は、3カ月以内に完全に回復するのは半数程度で、残りは1年以上症状が持続し、やはり寛解増悪しつつ慢性に経過することが多いとされています。不安障害一般に、経過はしばしばストレスの影響を受け、症状の悪化や、再燃・再発の要因となります。

不安障害は他の精神障害の併存が多いことも特徴のひとつで、そのことも経過に影響を与えます。特にうつ病(大うつ病や気分変調性障害)、アルコール・薬物依存、パーソナリティ障害などが加わると、症状が悪化し経過が長引くことがわかっています。経過(治療の転帰)に影響を与える要因はほかにもあり、初診時の罹病期間が長い、ソーシャルサポートが乏しいなどは転帰不良の予測因子とされています。またPTSDでは、再度のトラウマ体験が症状の悪化や再発要因となることが知られています。

慢性疾患全般に共通することですが、不安障害は症状そのものによる苦悩だけでなく、能力障害や機能障害が仕事や日常生活へ与える影響が問題で、QOLの低下を招き、その程度はうつ病にも劣らないといわれています。したがって治療では、症状を軽減させるだけでなく、症状があってもそれを制御しながら、仕事や日常生活をいかに維持していくかが重要な目標になります。

次に述べる患者さんへのアドバイスは、自分でもできるこれらの障害への対処法、いわゆる養生法を含んでいて、QOLの向上に役立つはずです。ぜひ参考にしてください。

患者さんへのアドバイス

先に述べた経過や転帰に影響を及ぼす要因は、逆にそれらを減らすことによって、転帰を改善する可能性があることを示しています。たとえば、初診時の罹病期間を短くするために早期発見・早期治療に努める、あるいはソーシャルサポートを充実させるために、家族や周囲の人々の理解・協力や社会的な支援体制を整備するなどです。また、たとえ不安障害に罹患しても、アルコールに依存しない、うつ病・うつ状態がみられたら早めに十分な治療することなどが、転帰の悪化を防ぐ可能性があります。

症状・経過の悪化を防ぎ、機能障害やQOLの向上を図るために、患者さん自身でできることもあります。以下に不安障害への一般的な対処法、養生法をまとめておきます。

- 疾患を理解すること

不安障害の多くは、症状が誰でも経験するありふれたもので、内科的検査でも異常がみつからないために、「気のせい」「気にしすぎ」「性格的なもの」などとみなされ、本人も周囲も病気だとは考えないことがよくあります。まず不安障害という精神疾患であり、治療可能なものだということをよく理解してください。これが対処の第一歩です。 - 正しい診断と適切な治療を受ける

症状の訴えがあっても、検査などで客観的な所見がないと、医師によってはなかなか正しい診断がなされずに、「自律神経失調症」「不定愁訴」などの暫定的な病名で、ベンゾジアゼピンなどの薬物をただ漫然と投与されているだけというケースが、残念ながらまだ見られます。「これは」と思ったら、精神科や心療内科医を受診し、正しい診断と適切な治療を受けるようにしてください。

納得がいかなければ、セカンドオピニオンを求めることも選択肢ですが、いったん決めたら信頼関係を維持し、継続して治療を受けることが肝要です。名医を探すより、相性のよい医者をみつけて長くかかることをおすすめします。 - 自分でも不安をマネジメントする方法を身につける

薬物療法は医師にゆだねるしかありませんが、一般的な不安マネジメントは自分でも可能です。腹式呼吸、筋弛緩などによるリラクゼーション法、ヨガや自律訓練、音楽やアロマを用いる方法などがあります。一度は主治医に相談し、できれば指導を受けてから実行するのがよいでしょう。 - 規則正しい生活、適度な運動

これらは健康の基本ですが、体の健康だけでなく精神健康にも当てはまります。規則正しい生活の基本は、食事、睡眠、そして運動です。これらを規則正しくすることによって、体内リズムを整え、自律神経内分泌系を安定させ、免疫力を向上させます。

また適度な運動は、体力向上だけでなく、脳内快感物質(エンドルフィン)の分泌や海馬の神経細胞新生にかかわるBDNF(脳由来栄養因子)の産生を促すことによって、“うつ”の改善に役立つともいわれています。 - タバコ、アルコール、コーヒー

タバコやアルコールは一時的に不安を軽減する効果がありますが、長く続けていると耐性や依存を起こしやすく・不安障害にはよくありません。とりわけタバコは百害あって一利なしと考えてください。

アルコールは、抗不安薬として処方されるベンゾジアゼピン系誘導体と併用すると、副作用が増強し危険です。のむ場合は併用を避け、十分時間を空けて控えめにするようにしてください。

コーヒーは過剰摂取で不安を増強させることがあるので、やはり控えめにしましょう。 - 不安やストレスから逃げない、乗り越えることをめざす

不安や不安をもたらすストレスは、生活する以上避けることはできません。不安やストレスのない生活を求めるのでなく、受け止め乗り越えるという意識をもつことが大切です。 認知行動療法が教える暴露療法や、認知の歪みの修整法が役立ちます。日常生活の中で、暴露療法的な行動練習(苦手場面を避けずに、少しずつ勇気を出して挑戦していく)を心がけ、マイナス思考に陥りやすい自分の傾向に気づき、プラス思考に変えていくようにしましょう。

このような前向きな生活態度によって、「自分もやればできる」という感覚(自己効力といいます)が生まれたらしめたものです。病気に負けない生活となり、QOLが向上していくはずです。

研究の現状

不安障害に関する最近の研究は、脳研究の進歩に裏づけられ、症状の発症機序を説明する脳内部位や神経回路と、その機能異常の解明に向けられています。

動物実験などを通じて得られた仮説を、CT、MRI、SPECT、PET、最近ではNIRS(光トポグラフィ検査)などを用いて、ヒトでもほとんど侵襲を加えることなく、脳の形態、代謝、血流などの変化を把握することによって検証できるようになり、原因・発症の要因で述べたような不安障害の脳内メカニズムの解明が進んできています。また、薬物の投与によってそれがどう変化するかを調べることは、不安の神経化学的なメカニズムの解明や薬物療法の進歩をもたらしています。

分子遺伝学的研究も近年の進歩が著しい領域で、不安障害についても多くの関連する遺伝子候補が報告され、病気への脆弱性(なりやすさ)の説明が試みられてきています。ただし、これが実際の病気や症状とどう結びつくかについては、まだまだ明確ではありません。 治療については、SSRIの登場によって薬物療法が大きく進歩したことは事実ですが、SSRIにも治療で述べたような多くの欠点や限界があり、それを超える薬物の開発が課題になっています。精神療法では認知行動療法の有効性が確かめられ、専門家の育成と普及が実際的な課題となっていますが、これについては民間の養成機関が増え、徐々に進んできているところです。他の精神療法は、有効性を科学的に証明することが依然として課題になっています。

今日では、多くの疾患について学会や専門家集団による「治療ガイドライン」が発表され、標準的な治療法の普及に役立っています。不安障害についても同様ですが、これらは研究の進歩や臨床経験の蓄積によって、常に改訂されていく必要があります。治験や臨床研究には制約も多く、いかに継続してデータを更新し、完成度を高めていくかが今後の課題です。